뚫기 힘든 대기업 정규직 취업문

2020년 정규직 전환율도 6.6% 그쳐

비정규직과 급여차이 매년 벌어져

2020년 월 평균 323만원vs171만원

상여금 수혜율도 2배 이상 차이나

갈수록 직업 안정성 양극화 커져

“정규직 과도한 보호로 문제 야기

하청업체에 부담… 근로자도 고통”

대기업에 다니는 이모(36)씨는 2019년 여름휴가를 맞아 모처럼 고향으로 내려가 친구 강모씨를 만났다. 공무원 시험에 실패한 강씨는 한 지역기업에서 무기계약직으로 일했고 주말에는 대리운전이나 배달 일을 하며 돈을 벌었다. 매달 세금을 제하고 400만원가량을 급여로 받는 이씨가 회사에서 휴가비도 줬다며 저녁을 사겠다고 하자 강씨의 기분이 마냥 좋지는 않았다. 친구보다 훨씬 힘든 일을 하는 것 같은데도 월소득은 150만원 정도 적고 휴가비는 꿈도 꿀 수 없기 때문이다.

두 사람은 지난해 추석 때 다시 만났다. 그동안 이씨의 지갑은 더 두둑해진 반면 강씨의 지갑은 얇아졌다. 호봉제 근로자인 이씨의 월급은 올랐지만, 강씨는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 본업 외 다른 일을 하기 어려워졌기 때문이다. 강씨가 자신을 초라하게 느끼는 순간 이씨가 “오늘은 네가 사라”고 하자 불편한 감정을 드러냈고, 급기야 오랜만에 만난 친구와 크게 다퉜다. 강씨는 고용이 불안하고 이직도 쉽지 않은 처지를 비관하면서 ‘취업의 첫 단추부터 잘못 끼운 것 아닌가’ 하고 자책만 했다.

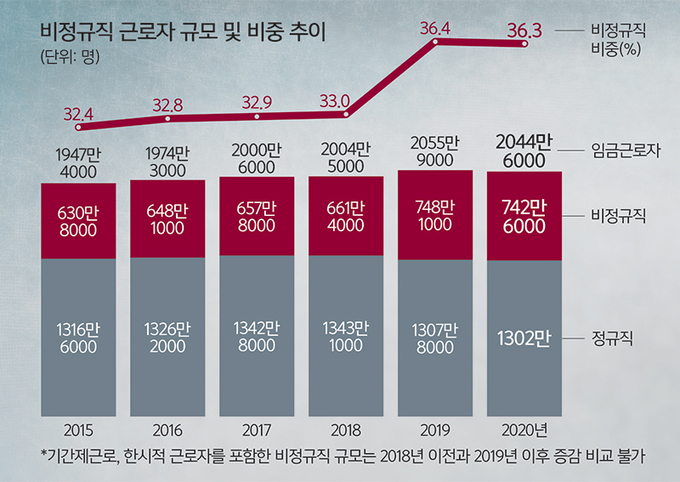

정규직과 비정규직의 사이가 멀어지고 있다. 급여 수준과 사회보험 가입률 등 격차가 확대되면서 직업 안정성도 양극화로 치닫고 있다. 문재인정부 들어 기업 규모를 막론하고 비정규직의 정규직 전환 비율은 지난해 상반기에 가장 낮았다. 중소기업에서 대기업으로 직장을 옮기는 근로자는 10명 중 1명이 될까 말까 했다. 노동 사다리가 붕괴됐다는 우려가 나오는 이유다.

12일 노동계와 통계청 등에 따르면 지난해 상반기 계약이 만료된 조사대상 비정규직 근로자 3만5216명 중 2332명만 정규직으로 전환됐다. 전환율은 6.6%에 불과했다. 일자리를 최우선 과제로 꼽은 문재인정부가 출범했던 2017년 상반기 이후 최저치다. 정규직 전환율은 △2017년 상반기 14.0%·하반기 10.3% △2018년 상반기 14.6%·하반기 8.2% △2019년 상반기 13.7%·하반기 10.0%를 각각 기록했다.

정규직과 비정규직의 급여 차이도 해마다 벌어지고 있다. 경제활동인구조사를 보면 2019년 6~8월 정규직의 평균 월급은 316만5000원이었지만 비정규직은 172만9000원이었다. 1년 뒤인 지난해 같은 기간 평균 급여의 경우 정규직은 323만4000원으로 6만9000원이 늘어난 반면 비정규직은 1만8000원 줄어든 171만1000원으로 조사됐다. 두 일자리의 급여 차이가 143만6000원에서 152만3000원으로 1년 새 8만7000원 벌어졌다. 2017년 비정규직과 정규직 급여 차이는 129만1000원이었다.

사회보험 가입률이나 근로복지 수혜율에서도 격차가 커졌다. 2019년 정규직의 국민연금 가입률은 87.5%에서 2020년 8월 88.0%로 0.5%포인트 늘었지만, 같은 기간 비정규직의 가입률은 37.9%에서 37.8%로 0.1%포인트 줄었다. 또 퇴직급여를 받는 정규직은 91.7%에서 91.9%로 0.2%포인트 증가한 반면 비정규직의 경우 42.9%에서 40.4%로 2.5%포인트 낮아졌다. 지난해 상여금 역시 정규직은 86.6%가 받은 데 비해 비정규직은 37.6%만 받았다. 1년 전보다 정규직은 0.2%포인트 늘었고 비정규직은 0.6%포인트 감소했다.

비정규직 중 시간제 근로자가 늘어난 것도 우려스럽다. 시간제 근로자는 동일 사업장에서 같은 종류의 업무를 맡아 일주일에 36시간 미만 일하는 사람들로, 비정규직 중 처우가 특히 열악한 것으로 평가된다. 지난해 시간제 근로자는 325만2000명으로 1년 전과 비교해 9만7000명(1.6%포인트) 많아졌다. 이는 전체 비정규직의 43.8%를 차지한다. 여기에 시간제 근로자 중 폐업이나 구조조정 등 특별한 사정이 없는 한 계속 직장에 다닐 수 있는 시간제 근로자는 2017년 60.0%를 기록한 뒤 2018년 58.7%, 2019년 56.4%를 기록하며 해마다 낮아졌고, 지난해에는 52.5%까지 떨어졌다. 처우도 열악하기 짝이 없다. 이들의 급여는 2019년 92만7000원에서 지난해 90만3000원으로 감소했다.

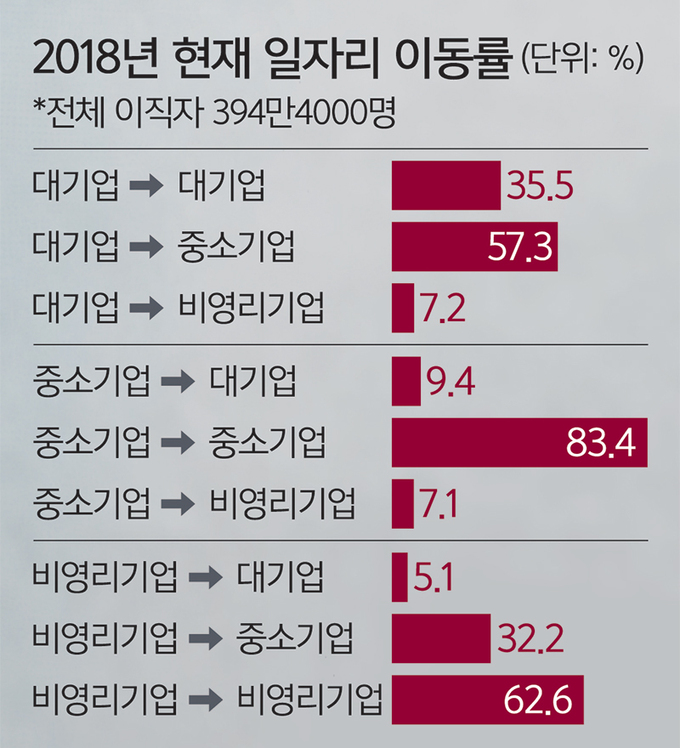

대기업과 중소기업 근로자의 격차도 좁혀지지 않고 있다. 고용노동부와 중소기업연구원이 2019년 상용근로자 300인 미만 중소기업 근로자 평균 임금총액을 살펴본 결과 이들의 급여는 313만9000원으로 조사됐다. 이는 300인 이상 대기업의 535만6000원의 59.6% 수준에 불과하다. 1~4인 사업체의 경우 213만4000원으로 대기업의 39.8%에 그쳤다. 하지만 중소기업에서 일하는 근로자들이 대기업으로 이직하기는 사실상 하늘의 별 따기처럼 어려워 보인다. 2018년 중소기업 이직자 중 대기업으로 직장을 옮긴 근로자는 9.4%에 불과했다.

전문가들은 정규직에 대한 과도한 보호가 노동시장의 심각한 이중구조를 야기했다고 지적한다. 대기업의 경우 성과중심의 임금체계가 아닌 안정적인 호봉제로 기득권 유지가 가능한 구조로 굳어졌다. 이러한 임금구조는 대기업 하청업체에 버거운 부담을 지우고, 결국 중소 하청업체 근로자들은 충분한 대우를 받기가 힘들어진다.

재계 관계자는 “정규직에 고임금 저효율 임금체계를 적용하다 보니 기업 입장에서는 인건비에 대한 부담이 커지는 것”이라며 “고임금 저효율 근로자들의 임금을 조정하지 못하면 기업 입장에서 신규 채용이 어렵고 생산성도 떨어질 수밖에 없다”고 말했다.

◆“대형노조, 취약 노동자 포용 못해 불평등 심화”

정규직과 비정규직의 임금 격차 등을 좁히려면 어떻게 해야 할까.

12일 경영계와 노동계 등에 따르면 근로자 사이의 임금과 복리후생 격차는 대기업 등의 대형 노동조합과도 관계가 있다. 이들 노조가 주로 대기업과 정규직, 고임금 근로자의 이해를 대변하면서 노동시장의 불평등을 심화시켰다는 것이다.

대형 노조가 하청업체 비정규직 등 취약 노동자를 포용하지 못하는 것은 통계로도 나타난다. 고용노동부의 전국 노조 조직현황을 보면 사업장 규모가 300인 이상인 사업장 소속 근로자 54.8%는 노조에 가입돼 있다. 하지만 299명 이하 100명 이상이 근무하는 회사 직원들 중 노조에 속한 이들은 전체의 8.9%에 불과했다. 30명 미만 사업장에서는 가입률이 0.1%에 그쳤다.

결국 대형 노조는 기득권 세력이란 인식을 각인시켰을 뿐 대기업과 중소기업, 정규직과 비정규직 등 노동시장 이중구조 해소에 큰 역할을 하지 못했다는 지적이다.

이병희 한국노동연구원 사회정책연구본부장은 “기업별 노사 교섭이 대부분이라 노조 상급단체가 기업 간 임금격차를 축소하는 역할을 잘하지 못한 데다 비정규직 확대에 대응해 노조의 조직기반도 확대하지 못하면서 기업 간 임금 격차를 억제하지 못한 것이 사실”이라고 지적했다.

경총 관계자는 “정규직 근로자의 고임금 문제가 해결되지 않은 상태에서 비정규직의 임금 문제를 법이나 제도적으로 해결하려는 시도는 노동시장에서 형성되는 임금 결정 구조의 왜곡을 초래할 것”이라며 “이 경우 노사나 노노갈등, 기업부담 증가로 이어져 피해는 결국 회사 근로자들에게 돌아갈 수 있다”고 말했다.

노사협의회 등에 비정규직이 참여할 수 있는 기회를 제도적으로 보장하거나 비정규직 및 중소기업의 생산성 향상을 위한 지원방안이 필요하다는 목소리도 나온다. 비정규직이나 중소기업의 이윤을 근로자에게 보상해 성과를 공유하고 다시 근로의욕을 높이는 선순환 체계가 구축돼야 한다는 취지다.

노민선 중소기업연구원 미래전략연구단장은 “5년 한시의 특별법을 제정해 국가 차원에서 중소기업 생산성 향상 종합계획을 수립하고 전담 조직을 만들어야 한다”며 “중소기업 핵심 인력의 장기 재직과 역량전수를 위한 프로그램 등 내부 시스템도 활성화해야 한다”고 조언했다.

정필재 기자 rush@segye.com

'더 좋은 세상' 카테고리의 다른 글

| [세계일보 창간 32년-亞太 주요국 대사에 듣는다 ](3)롱 디망쉐 주한캄보디아 대사 (0) | 2021.02.28 |

|---|---|

| [연중기획-끊어진 계층이동 사다리](4)부모 능력 따라 자가 vs 전세… 신혼부부, 부동산 계급화에 운다 (0) | 2021.02.28 |

| [세계일보 창간 32년- 亞太 주요국 대사에 듣는다 ](2)크리스티안 헤수스 주한 필리핀 대사대리 (0) | 2021.02.28 |

| [세계일보 창간 32년 - 亞太 주요국 대사에 듣는다 ](1)우마르 하디 주한 인도네시아 대사 (0) | 2021.02.01 |

| [세계일보 창간 32년 여론조사 ] 이재명 첫 30% 돌파… 윤석열 17.5%·이낙연 13% (0) | 2021.02.01 |

| [연중기획 - 포스트 코로나 시대](1)바이러스가 바꾼 세상 공생·공존 틀 새로짜야 (0) | 2021.02.01 |

| [연중기획-끊어진 계층이동 사다리](2)고위직 자녀 ‘엄빠 찬스’로 학교·취업 특혜… 사회 증오 키운다 (0) | 2021.02.01 |

| [연중기획-끊어진 계층이동 사다리](1) 계층 대물림 통로 된 교육...사라진 ‘개천용’ (0) | 2021.01.13 |